Was das S-Bahn-Logo mit Ahnenforschung zu tun hat

Ich habe die Wahl: mich über den Streik zu ärgern, weil Busse und Straßenbahnen nicht fahren – oder aus der Situation etwas zu lernen. Die S-Bahn fuhr an diesem Tag zwar zuverlässig, doch ausgerechnet ihr allgegenwärtiges Logo brachte mich auf eine Spur, die mir bis dahin völlig entgangen war.

Denn was mir nie in den Sinn kam: Dass sich das S-Bahn-Zeichen durchaus für die Ahnenforschung nutzen lässt.

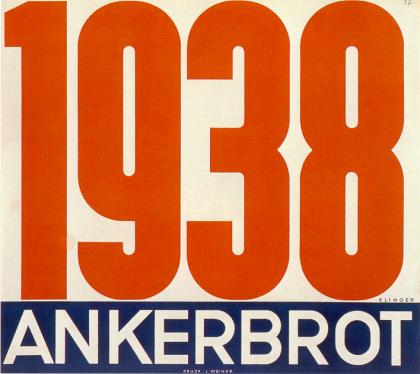

Die Idee entstand, als ich im Zusammenhang mit dem Erfinder des Sarotti-Mohrs (/dieahnin.com/2021/01/11/wieso-der-mohr-zu-sarotti-kam-und-dabei-seinen-typ-veranderte/) erneut recherchierte. Dabei stieß ich auf eine ganze Generation von Gestaltern, die Anfang des 20. Jahrhunderts eine neue visuelle Sprache erfanden – und bis heute unseren Alltag prägen.

Die Geburt der Gebrauchsgrafik

Abschied von Ornament und Überfluss

Julius Gipkens gehörte zu jener ersten, aufstrebenden und äußerst erfolgreichen Zunft von Plakatmalern, die später unter dem Begriff „Gebrauchsgrafik“ firmieren sollte. Einer der ganz Großen dieser Branche war der Grafiker Lucien Bernhard (eigentlich Emil Kahn).

Während im ausgehenden 19. Jahrhundert Werbung noch von ausladender Schrift, sinnlichen Frauenkörpern und dekorativer Üppigkeit lebte (https://dieahnin.com/2023/10/17/sarotti-mohr-gipkens-und-otto-ledertheil/), vollzog sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine radikale Kehrtwendung. Neue Sachlichkeit war angesagt. Grafiker konzentrierten sich fortan ausschließlich auf das Produkt – alles Überflüssige wurde konsequent gestrichen.

Kein malerischer Hintergrund mehr, keine Schattenspiele, kein erzählerischer Zierrat. Wo man früher erst den Text lesen musste, um zu erraten, wofür ein Plakat eigentlich warb, genügte nun ein einziger Blick.

Das Produkt im Zentrum

Lakonie als visuelle Revolution

Grafiker wie Lucien Bernhard, Hans Rudi Erdt oder Julius Gipkens entwickelten eine Bildsprache der Reduktion. Meist stand nur noch der Warenname oder das Firmenlogo in klarer, prägnanter Form auf dem Plakat.

Bernhard inszenierte die Schreibmaschine Adler, Gipkens warb für „Kaisers Kohlen“, Erdt für das Automobil Opel. Diese Plakate erklärten nichts – sie behaupteten. Und gerade darin lag ihre Wirkung.

Bernhard dachte Werbung nicht als Einzelaktion, sondern als langfristige Strategie. Mit seinen Auftraggebern entwickelte er visuelle Identitäten und sorgte zugleich dafür, dass sein Atelier sämtliche Drucksachen lieferte. Als er 1901 mit seinem Plakat für den Streichholzhersteller Priester das erste sogenannte Sachplakat entwarf, revolutionierte er die Grafik – lange bevor das Bauhaus gegründet wurde.

Fritz Rosen und das weiße S

Die Geburt eines Alltagszeichens

Zu Bernhards wichtigsten Mitarbeitern zählte Fritz Rosen (1890–1980). Nachdem sich Bernhard ab 1923 zunehmend aus dem operativen Geschäft zurückzog und auf Vortragsreisen in die USA ging, übernahm Rosen die Leitung des Ateliers. Später gründete er in den USA eine Niederlassung und wurde Bernhards Partner.

1929 erhielt Rosen von der Berliner Reichsbahn einen Auftrag, der Geschichte schreiben sollte: Er entwarf ein neues Logo. Innerhalb von nur fünf Monaten – zwischen März und Juli 1930 – entwickelte er das weiße S auf grünem Grund.

Lange wurde darüber gerätselt, wofür dieses S eigentlich steht. Stadt-Schnellbahn? Stadtschnellverkehr? Erst durch die detektivische Arbeit des Hobbyhistorikers Mathias Hiller, des Lokführers Robert Meincke und des Direktors des S-Bahn-Museums Udo Dittfurth wurde Klarheit geschaffen:

Das S steht schlicht für Stadtbahn.

Am 13. November 1930 wurde das Zeichen offiziell zur Verwendung freigegeben. Rosen erhielt dafür 800 Reichsmark – ein Honorar, das er bald gut gebrauchen konnte.

Vertreibung der Gestalter

Wenn Zeichen bleiben, Menschen aber verschwinden

Ab 1933 änderten sich die politischen Verhältnisse in Deutschland grundlegend. Fritz Rosen, Sohn jüdischer Eltern, war im „neuen Deutschland“ nicht mehr erwünscht. Er floh über Umwege nach England und starb 1980 in Brighton.

Sein Partner Lucien Bernhard, ebenfalls jüdisch, hatte Deutschland bereits 1932 verlassen. Er emigrierte in die USA und starb 1972 in New York City.

Ihre Zeichen jedoch blieben. Bis heute markieren sie unseren Alltag – oft unbemerkt, selbstverständlich, scheinbar zeitlos.

Und manchmal reicht ein S-Bahn-Streik, um sich daran zu erinnern, dass selbst ein Logo eine Herkunft hat.

schön dass der Gipkens noch in Arbeit ist — der „Mohren Nachfahre“ 🙂

Lieber Herr Ledertheil, schön von Ihnen zu lesen. Der Mohr lässt mich nicht los und auch viele andere Menschen nicht. Es liegt auch an Ihrer Familiengeschichte. Das sehe ich an den Zuschriften. Ich bin der Meinung, dass Urgroßvater Ledertheil bestimmt einen Auftrag zu einem Plakat bekommen hat. Bevor sich diese Ateliers entwickelten , bekamen die Plakatmaler und Dekorateure Einzelaufträge. Im Grunde stoßen wir Menschen immer wieder auf die Gebrauchsgrafik. Wie schade, dass Ihr Urgr0ßvater darüber nichts mehr erzählen kann.